組合からは、①育児休業手当金、②育児休業支援手当金、③育児時短勤務手当金が支給されます。

組合員が育児休業を取得した場合に、経済的援助を行うことを目的として育児休業手当金が支給されます。

なお、同一の育児休業等について雇用保険法による育児休業給付金の支給を受けることができるときは支給されません。

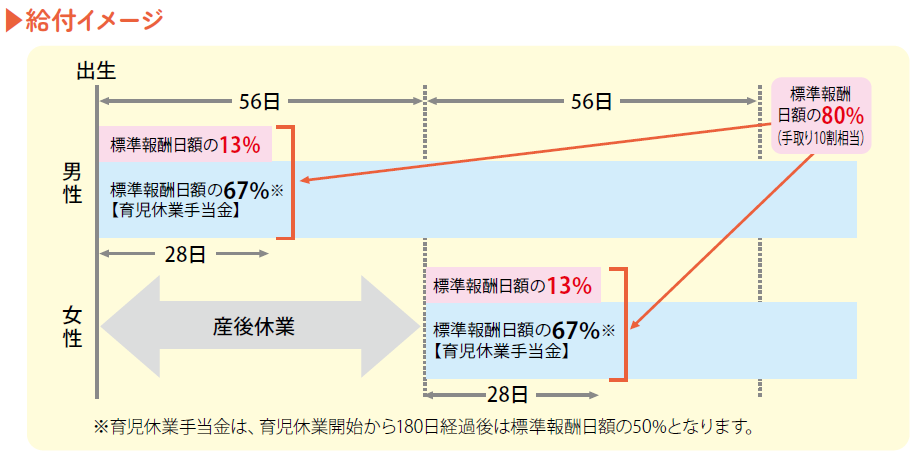

育児休業をした期間が180日に達するまでの間は、勤務しなかった期間1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1)の67%となり、それ以降は50%となります。

ただし、給付上限相当額(※)を超える場合は、当該額となります。

雇用保険法に定める額に相当する額に30を乗じて得た額の100分の67に相当する額を22で除した額

雇用保険法に定める額に相当する額に30を乗じて得た額の100分の50に相当する額を22で除した額

当該育児休業等に係る子が原則1歳に達する日までの期間について支給されます。

ただし、以下のような特別な事情に該当する場合は、支給期間が延長される場合があります。

なお、週休日は、支給日数には含まれません。

| 基準年齢 | 延長期間 |

|---|---|

| 1歳時点において、以下の特別な事情(※)に該当する場合 | 1歳6か月まで |

| 1歳6か月時点において、以下の特別な事情(※)に該当する場合 | 2歳まで |

令和7年4月1日から「育児休業手当金」の延長給付に係る要件が一部変更されました

令和7年4月1日以降に1歳を超えた期間の「育児休業手当金」の延長給付を請求する組合員で、育児休業に係る子が1歳又は1歳6か月(「パパママ育休プラス」を利用する場合にあっては、その末日)に達する日後の期間について、育児休業等をすることが必要である場合は、「保育所への入所申込書の写し」等により、「速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望していること」を確認することとなりました。

具体的には、「申し込んだ保育所が合理的な理由なく遠方の施設のみとなっていないこと」や「保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと」等の要件を確認し、当組合各支部において延長の可否を判断します。

そのため、令和7年4月1日以降の「育児休業手当金」の延長給付の請求に当たっては、「保育所への入所申込書の写し」等の提出が必要ですので、保育利用の申込みする際は、「保育所への入所申込書の写し」の保管をお願いします。

父母ともに育児休業を取得した場合の特例事項として、「パパママ育休プラス」という育児休業期間の延長制度があります。

配偶者が、子の1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までに育児休業を取得している場合、子が1歳2か月になるまでの間で最大1年間まで育児休業手当金が支給されます。

※母親の場合、産後休業期間を含めた1年間となります。

子の出生直後の一定期間内に両親共に14日以上の育児休業を取った場合等に、経済的援助を行うことを目的として育児休業支援手当金が支給されます。

なお、同一の育児休業等について雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは支給されません。

1日当たり標準報酬の日額の13%相当額。

ただし、給付上限相当額(※)を超える場合は、当該額となります。

雇用保険法に定める額に相当する額に30を乗じて得た額の100分の13に相当する額を22で除した額

育児休業等を取得した最大28日間のうち、週休日を除いた日数について支給されます。

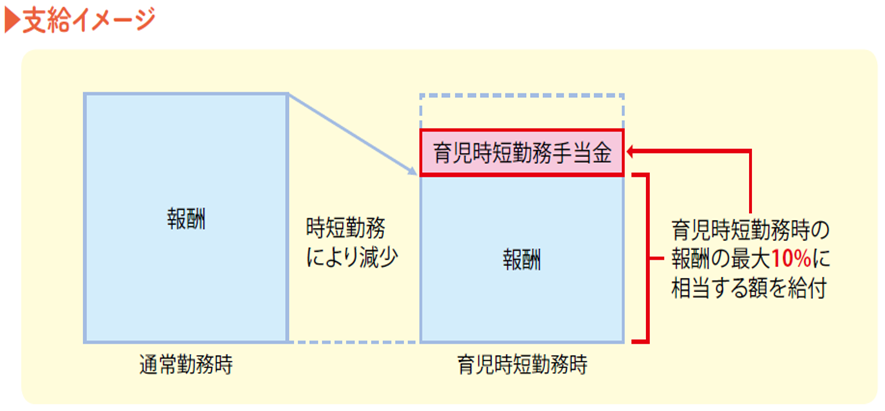

2歳未満の子を養育する組合員が育児時短勤務等をした場合に、経済的援助を行うことを目的として育児時短勤務手当金が支給されます。

なお、同一の育児時短勤務等について、雇用保険法の規定による育児時短就業給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができるときは支給されません。

原則ひと月につき時短勤務時における報酬の額の100分の10に相当する額。

ただし、支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した月の標準報酬の月額の90%以上100%未満の場合は、当該標準報酬の月額に対する当該報酬の額の割合(報酬率)が90%を超える大きさの程度に応じ、100分の10から一定の割合で逓減するように総務省令で定める率(支給率)を乗した額。

| 報酬率 | 支給率 | 報酬率 | 支給率 |

|---|---|---|---|

| 100.00% | 0.00% | 95.00% | 4.74% |

| 99.50% | 0.45% | 94.50% | 5.24% |

| 99.00% | 0.91% | 94.00% | 5.74% |

| 98.50% | 1.37% | 93.50% | 6.26% |

| 98.00% | 1.84% | 93.00% | 6.77% |

| 97.50% | 2.31% | 92.50% | 7.30% |

| 97.00% | 2.78% | 92.00% | 7.83% |

| 96.50% | 3.26% | 91.50% | 8.36% |

| 96.00% | 3.75% | 91.00% | 8.90% |

| 95.50% | 4.24% | 90.50% | 9.45% |

| 90.00% | 10% | ||

1.ひと月の時短勤務時等における報酬の額が雇用保険法第61条の12第2項に規定する支給限度額以上であるとき

2.育児時短勤務手当金の額として算定された額が雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額の100分の80に相当する金額を超えないとき

原則、当該育児時短勤務等に係る子が2歳に達する日の前日(2歳の誕生日の前々日)までの期間について支給されます。

健康保険について